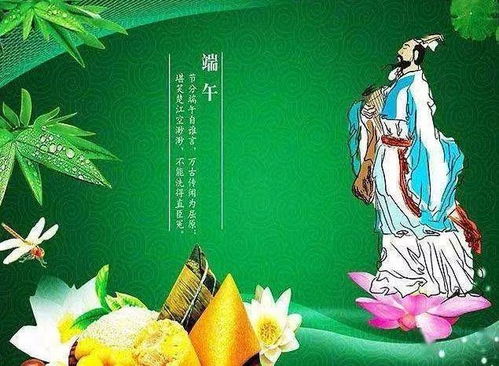

端午节精粹短句集

作者:佚名 来源:未知 时间:2025-01-21

端午节,这个蕴含深厚文化底蕴的传统节日,自古以来便以丰富多彩的习俗与寓意深远的短句,承载着中华民族对于忠诚、健康与家庭团聚的美好祈愿。在这一天,无论是悬挂艾草、赛龙舟,还是品尝粽子、佩戴香囊,每一个习俗背后都蕴藏着一段段动人的故事与智慧的结晶。以下,就让我们一起走进那些关于端午节的短句,感受那份跨越千年的文化韵味。

“粽子香,香厨房;艾叶香,香满堂。”这句朗朗上口的民谣,生动描绘了端午节家家户户忙碌而温馨的场景。粽子,作为端午节不可或缺的美食,不仅以其独特的香气弥漫在空气中,更成为了连接亲情的纽带。家家户户围坐一起,包粽子、话家常,那份甜蜜与幸福,正是端午节赋予我们的最质朴的快乐。而艾叶的清香,则是对健康与平安的美好祝愿,人们将艾草挂在门前,既是为了驱邪避疫,也是对家人安康的深深祈愿。

“五月五,是端阳;龙舟竞渡闹长江。”这句短句,将端午节的另一项重要活动——赛龙舟,描绘得栩栩如生。龙舟竞渡,不仅是对屈原忠诚精神的纪念,也是展现团队协作与不屈不挠精神的绝佳舞台。江面上,一艘艘龙舟破浪前行,鼓声震天,呐喊助威,那激烈的场面,让人热血沸腾,深刻体会到中华民族团结一心、勇往直前的力量。

“端午佳节,挂艾草,佩香囊,驱邪避毒保安康。”这句短句,简短而全面地概括了端午节期间人们为了祈求健康平安所采取的一系列习俗。挂艾草与佩香囊,都是古人智慧的结晶,它们不仅具有天然的香气,能够净化空气、提神醒脑,更寓意着驱除邪恶、保护家人免受疾病侵扰的美好愿望。这些习俗,经过千百年的传承与发展,已经成为端午节不可或缺的文化符号。

“粽包分两髻,艾束著危冠。”这句古诗,生动地描绘了古代人们在端午节时的装扮。粽子的形状被巧妙地比喻为头上的发髻,而艾草则被高高地挂在帽子上,既是对节日的庆祝,也是对屈原忠诚精神的敬仰。这样的描绘,不仅展现了古代人民对端午节的重视,也让我们感受到了那份跨越时空的文化传承与共鸣。

“屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留。”这句短句,深情地表达了对屈原忠诚精神的缅怀与敬仰。屈原,这位伟大的爱国诗人,以其高尚的品格与不朽的诗篇,成为了端午节永恒的象征。他的故事,激励着一代又一代的中华儿女,不忘初心,坚守信念,为国家的繁荣富强贡献自己的力量。而楚乡遗俗,正是对屈原精神的最好传承与弘扬,让我们在端午节这个特殊的日子里,更加深刻地理解忠诚与奉献的意义。

“汨罗江畔龙舟竞,粽叶飘香满江城。”这句短句,将端午节的两大元素——龙舟竞渡与粽子,巧妙地融合在一起,描绘了一幅生动活泼的节日画卷。汨罗江,作为屈原投江自尽的地方,早已成为了端午节龙舟竞渡的重要场所。而粽叶的飘香,则是对屈原精神的最好纪念与传承。在这片充满历史底蕴的江面上,龙舟竞渡的激烈与粽子的香甜,共同构成了端午节独特的文化氛围。

“彩旗夹岸照蛟室,罗袜凌波荡双鹜。”这句古诗,以生动的笔触描绘了端午节期间江面上龙舟竞渡的壮观景象。彩旗飘扬,龙舟破浪,仿佛连水下的蛟龙都被这热闹的气氛所吸引;而罗袜凌波,则形象地描绘了划船健儿们矫健的身姿与轻盈的步伐。这样的描绘,不仅展现了龙舟竞渡的激烈与精彩,也让我们感受到了那份对自然的敬畏与对生命的尊重。

“五日长蛟虚问祭,九关雕虎枉招魂。”这句短句,深情地表达了对屈原投江后人们对其无尽的怀念与哀悼。长蛟、雕虎,这些古老的意象,象征着屈原遭遇的不公与磨难;而虚问祭、枉招魂,则是对屈原忠诚精神的无尽缅怀与敬仰。这样的短句,让我们在端午节这个特殊的日子里,更加深刻地理解了忠诚与牺牲的意义,也激发了我们对美好生活的向往与追求。

“端午安康,家国同庆。”这句简短的祝福语,凝聚了端午节最深层的文化内涵。端午安康,不仅是对家人健康的深深祈愿,也是对国家繁荣昌盛的美好祝愿。家国同庆,则体现了中华民族自古以来就有的家国情怀与集体意识。在端午节这个特殊的日子里,让我们共同祝愿家人安康、国家富强,让这份美好的祝福成为我们心中永恒的力量源泉。

“端午临中夏,时清日复长。”这句古诗,以简洁而优美的语言,描绘了端午节期间的美好时光。中夏时节,阳光明媚,万物生长,正是大自然最为生机勃勃的时候。而端午节的到来,不仅为人们的生活增添了节日的喜庆与欢乐,更让我们在忙碌的生活中找到了一份宁静与祥和。在这样的日子里,让我们放下手中的繁忙,与家人共度美好时光,感受那份来自心底的幸福与满足。

端午节,这个承载着深厚文化底蕴与美好祈愿的传统节日,以其独特的魅力与丰富的习俗,成为了中华民族文化宝库中的瑰宝。通过这些关于端午节的短句,我们不仅能够感受到那份跨越千年的文化传承与共鸣,更能够从中汲取力量与智慧,为我们的生活注入更多的色彩与活力。让我们在这个特殊的日子里,共同祝愿家人安康、国家富强,让这份美好的祝福成为我们心中永恒的力量源泉。

- 上一篇: 探索“熊猫人”珠宝艺术:学习制作项链戒指的绝妙之地

- 下一篇: 重生2:已启动拍摄了吗?