谁是被减数?揭秘18减去4的奥秘!

作者:佚名 来源:未知 时间:2025-02-10

在数学的广阔天地里,每一个简单的算式都蕴含着丰富的逻辑与深刻的内涵。今天,让我们聚焦于一个看似平凡却又充满趣味的数学表达式——“18 - 4”,并围绕“谁是被减数”这一核心问题,从数学概念的本质、日常生活的应用、教育心理学的视角、历史文化的映射以及思维训练的启迪等多个维度,展开一场别开生面的探索之旅。

数学概念的本质探索

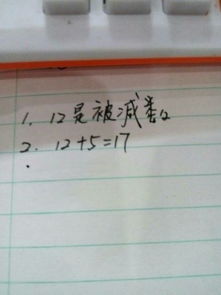

在数学的世界里,“被减数”这一术语,是减法运算中的一个基本概念。当我们说“18 - 4”时,18即为被减数,4为减数,而运算的结果,即两者之差,称为差。这个简单的定义背后,隐藏的是数学对于数量变化关系的精确描述。被减数,作为起始点或总量,它设定了减法运算的基准框架,使得我们能够在已知的总量中去除一部分,从而得知剩余的部分。在这个例子中,18作为被减数,意味着我们从一个初始数量为18的集合中移除4个单位,探求剩余的数量。

日常生活的应用实例

跳出抽象的数学符号,将“18 - 4”这一算式融入日常生活,我们能发现其无处不在的应用价值。想象一个家庭准备晚餐,妈妈从冰箱里拿出18只鸡蛋,计划用其中的4只来做蛋糕。在这里,18就是“被减数”,代表了初始的鸡蛋总数,而4则是需要用于特定用途的数量。通过简单的减法运算,家庭成员很快就能知道还剩下多少鸡蛋可以用于其他菜肴,即14只。这种计算不仅关乎日常生活的管理,更是数学素养在解决实际问题中的直接体现。

再进一步,如果将场景扩展到企业管理,比如一个团队年初预算为18万元用于市场推广,后因策略调整决定缩减4万元开支。此时,“18 - 4”不仅是一个财务运算,更是资源配置与决策优化的体现,被减数18象征着原始计划的全貌,而减去的4万则是灵活调整的结果,展现出数学在指导现实决策中的关键作用。

教育心理学的视角

从教育心理学的角度来看,“18 - 4”中的被减数概念,是儿童数学认知发展过程中的一个重要里程碑。对于初学者而言,理解“谁是被减数”不仅是对数学符号的机械记忆,更是形成逻辑思维、问题解决能力和抽象思维能力的过程。教师在教学过程中,通常会通过实物操作、情境模拟等方法,帮助学生直观感受被减数、减数和差之间的关系,逐步构建起减法运算的心理模型。

此外,正确的错误反馈机制也是促进学生学习被减数概念的关键。当孩子在解答“18 - 4”时出错,教师不应仅仅纠正答案,而应引导学生反思错误背后的原因,比如是否混淆了被减数和减数的角色,或是计算过程中的疏忽,从而培养学生的自我监控和修正能力,这是心理学中“元认知”概念在数学教育中的具体应用。

历史文化的映射

回溯历史长河,数学的每一次进步都与人类社会的发展紧密相连。在古代文明中,无论是古埃及人用象形文字记录粮食分配,还是巴比伦人发明六十进制进行天文观测,减法运算都是不可或缺的工具。尽管那时的数学符号和体系与现代大相径庭,但被减数的概念——即从一个总量中去除一部分以求余数的思维,早已蕴含于人类的日常生活和贸易往来之中。

进入现代,随着阿拉伯数字的普及和算法的标准化,减法运算乃至整个数学体系得以更加精确、高效地服务于科学研究、工程设计、经济分析等多个领域。在这个过程中,“18 - 4”这样简单的算式,不仅是数学知识的载体,更是人类智慧传承和文化交流的见证。

思维训练的启迪

最后,从思维训练的角度来看,“18 - 4”中的被减数概念,为培养人们的逻辑思维、批判性思维和创造性思维提供了宝贵的素材。在解决这类问题时,个体不仅需要准确理解数学符号的含义,还需灵活运用推理规则,分析问题的结构,寻找最优解。这一过程,实质上是对问题解决策略的探索和实践,有助于提升个体的抽象思维能力和问题解决能力。

更进一步,当我们跳出标准答案的框架,尝试从不同角度审视“18 - 4”,比如将其视为一个逆向思维训练的机会——如果知道结果是14,如何构造出包含18和4的减法算式?这样的思考方式能够激发创新思维,鼓励个体在已知条件之外寻找可能性,是数学教育中不可或缺的环节。

综上所述,“18 - 4”这一看似简单的算式,实则蕴含了数学概念的本质、日常生活的应用、教育心理学的智慧、历史文化的积淀以及思维训练的启迪。它不仅是数学殿堂中的一颗小小明珠,更是连接数学与现实世界、过去与未来、个体与社会的桥梁。通过对“谁是被减数”的深入探索,我们不仅加深了对数学本身的理解,更在无形中拓宽了视野,丰富了心灵。

- 上一篇: 哪些韩剧曾惊艳亮相《快乐大本营》?快来看看!

- 下一篇: 中考满分1200,多少分才算真正脱颖而出?