《采莲曲》的来源探析

作者:佚名 来源:未知 时间:2025-01-23

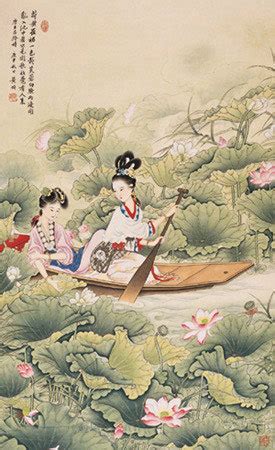

《采莲曲》作为中国古代文学中的经典之作,其出处及背后的故事与文化内涵丰富多彩,令人着迷。在中国古典诗歌的长河中,《采莲曲》如同一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。它不仅展现了诗人高超的艺术才华,还深刻反映了不同历史时期的社会风貌和人们的情感世界。

《采莲曲》的多维度探析

一、南朝梁吴均的《采莲曲》

《采莲曲》这一诗题,最早可追溯至南朝梁代的诗人吴均。吴均的《采莲曲》是《拟古四首》中的第三首,此诗以细腻的笔触描绘了思妇的形象,通过设问过渡,巧妙地将笔触从采莲女的日常劳作转向其内心的怀人之情。诗中暗示采莲女的丈夫远在边地,二人音信难通,最后以采莲女盼望夫君早日归来的直接抒情收尾。吴均的《采莲曲》通过对思妇心理的刻画,展现了南朝时期战乱频仍背景下人们的离别之苦和对和平生活的向往。

吴均的《采莲曲》在艺术手法上运用了设问和象征,使得诗歌在表达情感时更加含蓄深沉。同时,这首诗也体现了南朝诗歌追求形式美和意境美的特点,通过采莲这一具体场景,展现了当时社会的生活画面和人们的情感世界。

二、唐代王勃的《采莲曲》

到了唐代,王勃也创作了一首名为《采莲曲》的七言古诗。王勃的这首诗创作于他前往交趾探望父亲途中,途经江南时所写。诗中描绘了采莲女子归来的场景,以“绿水芙蓉衣”开篇,展现了江南水乡的自然风光和采莲女的美丽形象。王勃的《采莲曲》在内容和形式上都有所创新,体现了初唐时期诗歌创作的新风气。

王勃的这首诗,通过细腻的描写和生动的比喻,展现了采莲女的青春活力和江南水乡的自然美景。诗中“绿水芙蓉衣”一句,不仅描绘了采莲女的装扮,还借荷花之美象征了采莲女的纯洁和美丽。整首诗语言优美,意境深远,反映了唐代诗人对自然美的热爱和对美好生活的向往。

三、唐代王昌龄的《采莲曲》

在唐代,王昌龄的《采莲曲》无疑是最为人所熟知的。王昌龄的《采莲曲》创作于唐玄宗天宝七年夏天,当时他任龙标尉,在东溪荷池边目睹了酋长的公主、蛮女阿朵采莲唱歌的绝美画面,深受触动,挥笔写下了这首脍炙人口的佳作。

王昌龄的《采莲曲》以清新脱俗、生动活泼的风格,展现了江南水乡的风土人情和少女的青春活力。诗中“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。”生动描绘了采莲少女在荷塘中若隐若现的生动画面,表现了她们天真烂漫、朝气蓬勃的性格。王昌龄通过细腻的笔触和生动的描绘,使得这首诗在表现自然美和艺术美方面达到了高度统一。

王昌龄的《采莲曲》不仅展现了诗人高超的诗歌创作技巧,还体现了唐代诗歌的繁荣和发展。这首诗以其独特的艺术魅力和深刻的主题思想,对后世产生了深远的影响。在唐代以后,许多文人墨客纷纷效仿《采莲曲》的风格和题材进行创作,使得采莲题材成为了中国古典文学中的一个重要分支。

四、《采莲曲》的文化内涵

《采莲曲》不仅是一首诗歌,更是一种文化现象。它反映了古代中国江南水乡人们的生活方式和审美情趣。采莲作为一种劳动形式,不仅满足了人们的生活需求,还成为了人们休闲娱乐和表达情感的重要方式。在《采莲曲》中,采莲女的形象往往与美丽、纯洁、勤劳等美好品质相联系,成为了人们心中理想的女性形象。

同时,《采莲曲》也体现了古代中国人对自然美的热爱和向往。在诗中,荷塘、荷花、荷叶等自然元素被赋予了丰富的象征意义,成为了诗人表达情感、寄托理想的重要载体。通过对自然美的描绘和赞美,诗人不仅展现了江南水乡的自然风光,还传达了人们对美好生活的向往和追求。

五、《采莲曲》对后世的影响

《采莲曲》作为中国古代文学中的经典之作,对后世产生了深远的影响。在文学领域,它成为了后世诗人创作的重要题材和灵感来源。许多文人在创作诗歌时,都会借鉴《采莲曲》的风格和手法,使得采莲题材在古典文学中得以传承和发展。

在音乐、舞蹈等艺术领域,《采莲曲》也被广泛改编和演绎。许多艺术家以《采莲曲》为蓝本,创作出具有浓郁江南风情的音乐作品和舞蹈作品。这些作品不仅丰富了《采莲曲》的艺术内涵,还使其得以在更广泛的领域传播和流传。

此外,《采莲曲》还对后世的民俗文化和传统习俗产生了影响。在江南地区,每年的荷花盛开季节,人们都会举办各种形式的采莲活动,并演唱《采莲曲》来庆祝这一美好时刻。这种传统习俗不仅传承了《采莲曲》的文化精髓,还使其成为了连接过去与现在、传统与现代的重要纽带。

结语

综上所述,《采莲曲》作为中国古代文学中的经典之作,其出处及背后的故事与文化内涵丰富多彩。从南朝梁吴均的细腻描绘到唐代王勃、王昌龄的创新演绎,《采莲曲》不仅展现了不同历史时期的社会风貌和人们的情感世界,还体现了古代中国人对自然美的热爱和向往。同时,《采莲曲》对后世产生了深远的影响,在文学、艺术、民俗文化等领域都留下了深刻的印记。它如同一颗璀璨的明珠,在中国古典诗歌的长河中闪耀着独特的光芒。

- 上一篇: 面对年轻漂亮月嫂,我该如何调整心态?

- 下一篇: 现代社会中,忠诚不渝的女性依然存在吗?