地球仪为何倾斜23.5度?

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-12-01

地球仪,作为我们了解地球形状、地貌分布以及地理知识的重要工具,其设计细节中蕴含着丰富的科学原理。其中,地球仪倾斜23度半的这一现象,不仅让初学者感到好奇,也是地理学、天文学等多个学科领域探讨的重要话题。这一倾斜角度,并非随意设定,而是地球在宇宙中特定运动状态的直接反映。

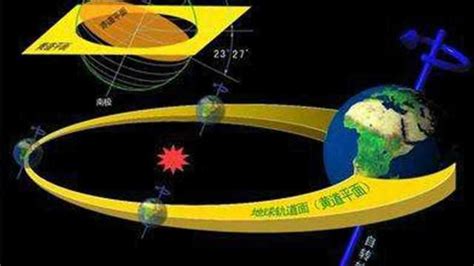

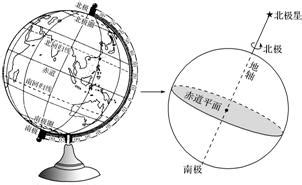

首先,我们需要了解的是,地球仪倾斜23度半,实际上模拟的是地球绕自身轴线旋转时,其轴线与垂直于公转轨道平面的法线之间的夹角。这个夹角,被科学界称为“地轴倾斜角”或“黄赤交角”。在地球仪上,这一倾斜直观地表现为赤道面与黄道面(即地球公转轨道面)之间的夹角约为23度26分,通常简化为23度半。

地球仪倾斜23度半的根源,可以追溯到地球的形成及其后的演变过程。地球的形成,伴随着太阳系内行星、小行星、彗星等天体的碰撞与重组。在这一过程中,地球的自转轴可能因外力作用而发生偏移,形成了今天我们所见的倾斜状态。尽管这一过程中的具体细节仍存争议,但科学家们普遍认为,地球早期的碰撞历史对其自转轴倾斜角的形成起到了关键作用。

地轴倾斜角对地球的气候、季节变化产生了深远影响。由于地球倾斜,当它在公转轨道上运动时,太阳直射点在地球表面的位置会随时间发生变化。具体来说,太阳直射点会在南北回归线之间往返移动,每年形成一个完整的周期。这一周期性变化,直接导致了地球上不同地区的温度、降水等气候要素发生季节性变化。例如,在北半球夏季,太阳直射点位于北回归线附近,使得北半球大部分地区气温较高,降水较多;而到了冬季,太阳直射点南移至南回归线附近,北半球则进入寒冷干燥的季节。

此外,地轴倾斜角还影响了地球的昼夜长短变化。随着地球在公转轨道上的运动,不同地区的昼夜时间会发生周期性变化。这种变化,在极地地区尤为显著,形成了独特的极昼和极夜现象。当地球公转至某一特定位置时,北极或南极地区会连续数月处于白天或黑夜状态,这种现象正是地轴倾斜角作用的直接体现。

值得注意的是,地轴倾斜角并非一成不变。地质历史记录显示,地球的自转轴倾斜角在过去数百万年内发生了显著变化,这种变化被称为“地轴倾斜角的长期变化”。这种变化,与地球内部的物理过程、地球与其他行星的引力相互作用以及太阳系内其他天体的运动状态密切相关。尽管这种变化对地球气候和生态系统的长期影响仍在研究中,但科学家们普遍认为,地轴倾斜角的长期变化对地球生物多样性的演化、气候模式的变迁等具有重要影响。

在现代科学研究中,地球仪倾斜23度半的现象也为我们提供了理解地球在宇宙中运动的独特视角。通过模拟地球仪的倾斜状态,科学家们可以更加直观地研究地球与其他行星、卫星、小行星以及彗星等天体的相互作用关系,探讨太阳系内行星运动的规律以及地球在太阳系中的特殊地位。

同时,地球仪倾斜23度半的现象也激发了人们对宇宙奥秘的好奇心和探索欲。从古至今,人类一直在努力寻找地球倾斜的奥秘,从早期的神话传说到现代的科学研究,这一话题始终吸引着无数人的关注。随着科学技术的进步,我们对地球倾斜原因的理解也越来越深入,这不仅推动了地球科学、天文学等学科的发展,也为我们更好地认识和保护地球家园提供了科学依据。

总之,地球仪倾斜23度半的现象,是地球在宇宙中特定运动状态的直接反映,它蕴含着丰富的科学原理和历史背景。通过深入研究这一现象,我们不仅可以更加全面地了解地球的运动规律,还可以为应对全球气候变化、保护生态环境等现实问题提供科学指导。未来,随着科学技术的不断进步,我们有望揭开更多关于地球倾斜现象的奥秘,为人类的可持续发展贡献更多智慧。

在探索地球仪倾斜23度半的奥秘过程中,我们不仅是在寻找一个科学问题的答案,更是在追寻人类与自然和谐共生的智慧。地球,作为我们共同的家园,其每一个细微的变化都与我们息息相关。因此,关注地球科学,了解地球的运动规律,不仅是科学家的责任,更是每一个地球居民应该具备的基本素养。让我们携手共进,以科学的态度和精神,共同守护我们美丽的蓝色星球。

- 上一篇: 三月飞雪:自然界的奇异现象与古老传说

- 下一篇: 电视剧《365dni》的结局是怎样的?