解析'调素琴,阅金经'中'调'的含义

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-11-27

在中国古典文学中,我们常常会遇到一些富有哲理和意境的句子,它们通过精炼的文字,传达出深远的含义。刘禹锡的《陋室铭》便是一个典型的例子,其中“可以调素琴,阅金经”一句,尤为引人入胜。那么,这里的“调”究竟是什么意思呢?让我们细细道来。

可以调素琴,阅金经的“调”是什么意思?

首先,我们来看一下这句话的出处。《陋室铭》是唐代文学家刘禹锡所作,文章通过描述简陋的居所及其主人的生活态度,表达了作者不慕名利、洁身自好的生活态度,以及对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的鄙弃。在这篇短文中,“可以调素琴,阅金经”一句,既展现了主人的高雅情趣,也传达了一种淡泊名利、追求内心宁静的生活哲学。

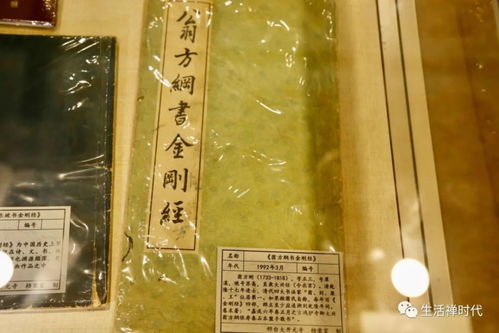

具体来说,“可以调素琴,阅金经”中的“调”,在这里的意思是“弹奏”。素琴,即不加装饰的古琴,是一种古老而典雅的乐器,常被视为文人雅士抒发情感、修身养性的工具。金经,则通常指用泥金书写的佛经,代表着精神的追求与信仰的寄托。因此,“可以调素琴,阅金经”这句话的意思,可以理解为“可以弹奏朴素的古琴,阅读珍贵的佛经”。

调弄素琴:音乐与心灵的对话

在刘禹锡的笔下,调弄素琴不仅仅是一种音乐上的享受,更是一种心灵的对话。古琴以其独特的音色和韵味,成为了古代文人寄托情感、抒发抱负的重要媒介。它没有华丽的装饰,却能通过简单的旋律,引发听者内心的共鸣。在简陋的居室中,弹奏一曲古琴,既是对自己心灵的一种慰藉,也是对世俗纷扰的一种超脱。

在中国传统文化中,音乐一直被视为一种高尚的艺术形式,能够陶冶情操、净化心灵。古琴音乐更是如此,它以简约而深沉的旋律,传递着一种超脱世俗的精神追求。刘禹锡在陋室中调弄素琴,不仅是对音乐艺术的热爱,更是对心灵自由与宁静的向往。

阅读金经:精神的寄托与信仰的升华

与调弄素琴相对应的是阅读金经。金经,即珍贵的佛经,代表着对精神世界的追求和对信仰的坚守。在刘禹锡的时代,佛教作为一种重要的宗教信仰,广泛影响着人们的思想和行为。阅读佛经,不仅能够增长智慧、净化心灵,还能够为人们在纷扰的世俗生活中找到一片宁静的港湾。

在陋室中阅读金经,刘禹锡找到了一种精神上的寄托。通过研读佛经,他能够暂时忘却尘世的烦恼,达到一种内心的平和与宁静。这种追求,不仅体现了作者对精神世界的尊重,也表达了他对信仰的坚定和执着。

陋室不陋:物质与精神的平衡

“可以调素琴,阅金经”这句话,不仅展现了刘禹锡高雅的生活情趣,也反映了他对物质与精神平衡的深刻理解。在简陋的居室中,他通过弹奏古琴、阅读佛经,找到了内心的宁静与满足。这种满足,不是来自于物质的丰富,而是来自于精神的充实和信仰的坚定。

在现代社会,我们同样面临着物质与精神的平衡问题。在追求物质享受的同时,我们也不能忽视对精神世界的关注和培养。只有当我们能够找到物质与精神之间的平衡点,才能够实现真正的幸福和满足。

刘禹锡的《陋室铭》:淡泊名利、追求内心的宁静

《陋室铭》全文以简洁明快的语言,描绘了一个简陋而雅致的居所,以及居住其中的主人的高尚品德和淡泊名利的生活态度。刘禹锡通过这篇文章,表达了自己对世俗名利的淡泊和对内心宁静的追求。

文章中,“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”一句,既是对自然景观的赞美,也是对人格品德的颂扬。而“斯是陋室,惟吾德馨”一句,则直接点明了文章的主旨:尽管居所简陋,但因为有高尚的品德而显得芬芳四溢。

接下来的“苔痕上阶绿,草色入帘青”等句,则进一步描绘了陋室环境的雅致和主人的高雅情趣。而“谈笑有鸿儒,往来无白丁”一句,则展现了主人交往圈子的高雅和纯洁。

最后,“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”一句,则表达了主人对世俗纷扰的超脱和对内心宁静的追求。这种追求,与“可以调素琴,阅金经”一句相呼应,共同构成了文章的核心思想。

结语

“可以调素琴,阅金经”中的“调”,在这里的意思是“弹奏”。这句话不仅展现了刘禹锡高雅的生活情趣和淡泊名利的生活态度,也传达了一种追求内心宁静和精神充实的生活哲学。在现代社会,我们同样需要找到一种平衡,既追求物质的丰富,又关注精神的充实和信仰的坚定。只有这样,我们才能够实现真正的幸福和满足。

通过解读刘禹锡的《陋室铭》,我们不仅能够领略到古代文人的高雅情趣和淡泊名利的生活态度,还能够从中汲取智慧和力量,为自己的生活找到一种更加美好的方式。

- 上一篇: 揭秘高效补充胶原蛋白的方法

- 下一篇: 上海企业信用年报在线公示与年检系统