揭秘:乐山大佛发髻功能,蚂蚁庄园小课堂趣味猜测答案

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-11-22

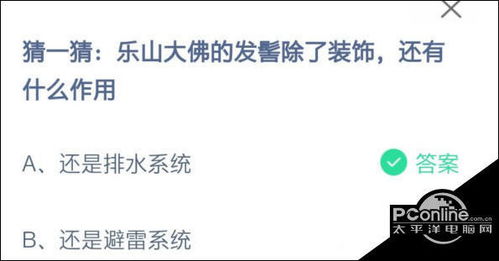

在蚂蚁庄园小课堂的一次趣味问答中,提出了一个关于乐山大佛发髻作用的猜谜题目:“乐山大佛的发髻除了装饰,还有什么作用?是排水系统还是避雷系统?”这个问题不仅引起了广大用户的浓厚兴趣,还让我们有机会深入了解乐山大佛这一世界文化遗产背后的精妙设计和古老智慧。

乐山大佛,位于中国四川省乐山市南岷江东岸凌云寺侧,濒大渡河、青衣江和岷江三江汇流处。这座始建于唐朝开元元年(713年)的佛像,历时90年完成,通高71米,是中国最大的一尊摩崖石刻造像,素有“山是一尊佛,佛是一座山”之称。大佛的头高14.7米,嘴巴和眼睛长达3.3米,小小的手指也有8.3米长,脚背宽9米,脚面可围坐百人以上,其规模之宏大,雕刻之精细,令人叹为观止。

在乐山大佛的头部,有1021个发髻,这些发髻并非简单的装饰,而是蕴含着古人无尽的智慧。这些发髻全部呈现螺旋状,被称为“螺髻”,是由石块逐个嵌就而成,整整齐齐地排列了18层。从远处看,这些发髻与乐山大佛的头部浑然一体,显得非常和谐。然而,近距离观赏时,你会发现,在第4层、第9层和第18层的螺髻中,各隐藏着一条横向排水沟。这些排水沟的设计非常巧妙,从远处几乎看不出来,只有在近距离观赏时才能发现它们的存在。

那么,这些排水沟到底有什么作用呢?答案就是——排水系统。乐山大佛的发髻设计不仅仅是为了美观,更重要的是为了保护佛像免受雨水侵蚀。在四川盆地这样的湿润气候下,长期的风吹雨打会对佛像造成严重的侵蚀性风化。如果没有这些排水沟,雨水就会直接冲刷佛像的表面,加速其风化过程,最终导致佛像的损毁。

而有了这些排水沟,雨水就可以顺着螺髻的横纹流下,然后流入大佛胸部的排水沟,最终排出佛像体外。在大佛的胸部背侧两端,还各有一个洞,这些洞虽然没有凿通,但它们与大佛的排水系统相连,形成了一个完整的排水网络。此外,大佛的两耳背后靠山崖处,也有洞穴左右相通,进一步增强了排水效果。这些设计精妙的水沟和洞穴,组成了科学的排水、隔湿和通风系统,千百年来对保护大佛起到了至关重要的作用。

清代诗人王士祯在观赏乐山大佛后,曾经咏诗一首,其中那句“泉从古佛髻中流”,就生动地描绘了发髻中的排水系统。这一设计不仅体现了古代工匠的聪明才智,也展示了他们在美学和功能之间的完美平衡。在保证佛像美观的同时,还能把各种功能巧妙地融入其中,这种高超的技艺和卓越的创造力,令人赞叹不已。

除了发髻中的排水系统外,乐山大佛的建造还与“水”有着千丝万缕的联系。唐朝时期,海通禅师为了减杀水势、普渡众生,招集人力物力修凿了大佛。在三江汇合处,禅师把一座山凿成了弥勒佛的形状,使其空间加大,从而容纳更多的波浪、减轻水势。这种设计不仅巧妙地利用了地形优势,还体现了禅师对自然力量的敬畏和顺应。

此外,大佛的坐姿也充满了智慧。禅师把大佛设计成岔开双腿坐,膝部以下成倒凹字形,这样可以容纳较大的江水冲入后受挫回流而去,从而缓和了水流、避免了江水泛滥成灾。这种精妙的设计和庞大的工程,不仅展示了古代工匠的卓越技艺,也体现了他们对自然界的深刻理解和敬畏之心。

综上所述,乐山大佛的发髻不仅仅是为了装饰,更重要的是为了保护佛像免受雨水侵蚀。这些发髻中隐藏的排水系统,是古人智慧和创造力的结晶。它们不仅增强了佛像的耐久性,还为我们留下了一笔宝贵的历史文化遗产。在蚂蚁庄园小课堂的这次猜谜游戏中,我们不仅收获了乐趣和知识,还深刻感受到了古代工匠的卓越技艺和无尽智慧。

乐山大佛作为世界文化遗产,不仅是中国古代艺术的瑰宝,也是全人类共同的财富。它见证了千年的风雨沧桑,承载着厚重的历史文化和民族情感。每一次走近它,我们都能感受到那份庄严和神圣,以及古人对美好生活的向往和追求。让我们共同珍惜这份宝贵的文化遗产,传承和发扬古人的智慧和创造力,为构建更加美好的世界贡献自己的力量。